스리랑카 영화의 발견

시네마테크 KOFA 특별전에서 만나는 작품과 관전 포인트

글: 산지와 푸시파쿠라마(Sanjeewa pushpakumara) 감독(<아수> <피콕 라멘트> 등 연출)

할리우드 블록버스터부터 유럽 예술영화, 인도 영화까지 한국 관객들은 다양한 세계 영화를 접해왔다. 그러나 스리랑카 영화는 아직 한국 관객에서 생소한 영역이다. 3월27일부터 4월16일까지 시네마테크KOFA에서 스리랑카 영화의 흐름을 조망하는 특별전을 개최한다. 잘 알려지지 않은 명작들을 스크린에서 만날 수 있는 소중한 기회가 될 것이다.

스리랑카 영화의 역사와 변곡점

스리랑카 영화는 B.A.W. 자야마나(B.A.W. Jayamanna)의 동명 연극을 바탕으로 제작된 1947년 <부서진 약속(Broken Promise, Kadaunu Poronduwa)>으로 시작되었다. 영국 식민지에서 독립하기 불과 1년 전에 제작된 이 영화는 스리랑카 영화의 출발점으로 기록된다. 그러나 최근 연구자들은 1925년 제작된 <왕실 대모험(Royal Adventure, Rjakeeya Vikramaya)>이 스리랑카 최초의 영화일 가능성이 있다고 주장하고 있다. 안타깝게도, 이 작품은 해외에서 상영하던 중 소실되어 현재는 영상이 남아 있지 않다.

초기 스리랑카 영화는 인도의 파르시 극장에서 영향을 받아 멜로 드라마적 요소와 음악 중심의 서사가 두드러졌다. 남인도 타밀 영화(현재의 콜리우드 영화)의 강한 영향력 아래 있었으며, 연극을 영화화하는 방식이 일반적이었다. 그러나 시리세나 위말라위라(Sirisena Wimalaweera) 감독은 <어머니(Mother, Amma)>(1949)를 제작하며 독자적인 영화 문법을 구축하려 했다. 그는 스리랑카 예술가들을 통해 현지의 경험을 묘사하고자 했지만, 많은 감독이 그러했듯 영화라는 매체를 완전히 이해하고 복잡한 인간 경험을 효과적으로 담아내는 데에는 한계가 있었다. 이러한 어려움에도 불구하고 위말라위라는 스리랑카만의 독창적인 영화적 형식을 만들어냈다.

스리랑카 영화의 전환점: 레스터 제임스 페리에스와 사실주의의 시작

스리랑카 영화가 본격적인 전환점을 맞은 것은 레스터 제임스 페리에스(Lester James Peries) 감독이 등장하면서다. 그의 작품 <운명의 선(The Line of Destiny, Rekava) (1956)>은 스리랑카 최초로 칸 영화제 경쟁 부문에 진출한 작품으로, 스튜디오 중심의 제작 방식을 벗어나 로케이션 촬영과 자연스러운 연기를 도입하며 사실주의 영화의 문을 열었다.

이후 <마을의 변화(Changes in the Village, Gamperaliya)> (1963)는 스리랑카 최고의 문학 작품 중 하나인 마틴 위크라마싱헤(Martin Wickramasinghe)의 동명 소설을 원작으로 하여, 식민지 시대 스리랑카의 사회적 변화를 세밀하게 그려냈다. 또한 <보물(The Treasure, Nidhanaya)>(1972)은 스리랑카 영화사에서 가장 위대한 작품 중 하나로 평가되며, 베니스 영화제에서 은사자상을 수상했다. 페리에스 감독은 영화 속에서 스리랑카 전통 사회와 근대화 과정에서의 충돌을 사실적으로 담아냈으며, 그의 작품들은 이후 스리랑카 영화에 큰 영향을 미쳤다.

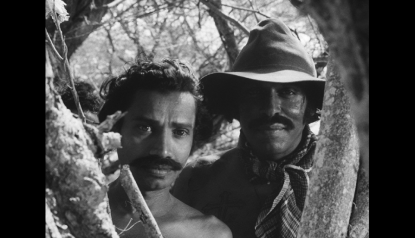

* (왼쪽부터) <운명의 선(The Line of Destiny, Rekava) (1956)> 스틸 이미지, <보물(The Treasure, Nidhanaya)>(1972) 스틸 이미지

1970년대의 변혁: 달마세나 파티라자의 사회적 리얼리즘

1970년대에 접어들면서, 스리랑카 영화는 보다 사회적이고 급진적인 색채를 띠기 시작했다. 달마세나 파티라자(Dharmasena Pathiraja) 감독은 <그들이 왔다(The Wasps Are Here, Bambaru Awith)>(1978)에서 자본주의가 전통적인 공동체를 붕괴시키는 모습을 냉철하게 분석했다. 또한 <길 위에서(Para Dige, Along the Road)> (1980)에서는 도시 청년들의 소외와 방황을 다루며 현실적인 연출 방식을 선보였다. 그의 영화들은 유럽과 인도의 실험적인 영화 운동에서 영향을 받았으며, 한 세대가 경제적·정치적 혼란 속에서 겪는 갈등을 정면으로 다뤘다.

1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 스리랑카 영화는 뉴웨이브(New Wave)를 맞이하며 국제적인 주목을 받기 시작했다. 프라사나 비타나게(Prasanna Vithanage) 감독의 <만월의 죽음(Death on a Full Moon Day, Purahanda Kaluwara)>(1997)은 전쟁으로 아들을 잃은 맹인 아버지의 이야기를 통해 전쟁의 상처를 섬세하게 그려냈다. 이후 <8월의 태양(Ira Madiyama, August Sun)>(2003)에서는 내전이 개인의 삶에 미치는 영향을 다층적으로 탐구했다.

아소카 한다가마(Asoka Handagama) 감독은 <이것은 나의 달(Me Mage Sandai, This is My Moon)>(2000)에서 전쟁의 잔혹성을 파편적이고 도전적인 방식으로 표현했다. 또한 <한쪽 날개로 날다(Flying with One Wing)>(2002)에서는 젠더 문제를 다루며 스리랑카 사회의 금기에 도전했다.

비묵티 자야순다라(Vimukthi Jayasundara) 감독은 <버려진 땅(The Forsaken Land)>(2005)으로 칸 영화제 황금카메라상을 수상하며 스리랑카 영화의 국제적 위상을 높였다.

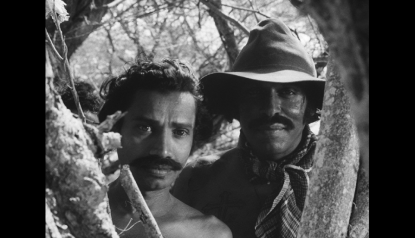

* (왼쪽부터) <그들이 왔다(The Wasps Are Here, Bambaru Awith)>(1978) 스틸 이미지, <버려진 땅(The Forsaken Land)>(2005) 스틸 이미지

* (왼쪽부터) <그들이 왔다(The Wasps Are Here, Bambaru Awith)>(1978) 스틸 이미지, <버려진 땅(The Forsaken Land)>(2005) 스틸 이미지

현대 스리랑카 영화: 포스트 뉴웨이브와 디아스포라 감독들

최근에는 포스트 뉴웨이브(Post New Wave) 시대가 열리면서 저예산 독립 영화들이 국제 영화제에서 호평을 받고 있다.

산지와 푸시파쿠마라(Sanjeewa Pushpakumara) 감독은 <플라잉 피쉬(Flying Fish)>(2011)와 <불타는 새(Burning Birds)>(2016)에서 전쟁의 상흔을 사실적으로 묘사했다. 비사케사 찬드라세카람(Visakesa Chandrasekaram) 감독은 <모래(Sand, Munnel)>(2023)에서 전후 스리랑카의 현실을 탐구했다.

또한, 스리랑카 출신의 디아스포라(해외 이주) 감독들도 새로운 시각을 제공하고 있다. 수바 시바쿠마란(Suba Sivakumaran) 감독의 <내 아버지들의 집(House of My Fathers)>(2018), 프라디판 라빈드란(Pradeepan Ravindran) 감독의 <소리 없는 춤(Soundless Dance)>(2019) 등이 대표적인 작품이다.

* (왼쪽부터) <플라잉 피쉬(Flying Fish)>(2011) 스틸 이미지, <모래(Sand, Munnel)>(2023) 스틸 이미지

* (왼쪽부터) <플라잉 피쉬(Flying Fish)>(2011) 스틸 이미지, <모래(Sand, Munnel)>(2023) 스틸 이미지

이번 시네마테크 KOFA 특별전은 스리랑카 영화의 역사를 깊이 있게 조망할 기회다. 초기 연극적 요소가 강했던 시기를 지나 사실주의적 흐름을 형성하고, 사회적 메시지를 담은 영화들이 등장했으며, 현재는 전후 사회와 디아스포라의 시선을 반영하는 작품들까지 다양한 형태로 발전해 왔다. 스크린을 통해 만나는 스리랑카 영화, 그 안에 담긴 강렬한 이야기와 깊은 감동을 직접 경험해보길 바란다.

영어 원문 읽기(Read English Text): https://drive.google.com/file/d/1yMo7x3islt29s5LXjtzqeo1hwj3iddcQ/view?usp=sharing

상영작 프리뷰

■ 모래 Munnel(sand)

비사케사 찬드라세카람/2023년/101분

이 작품은 전직 반군 전투원 루드란의 고통과 복잡한 감정을 중심으로, 전후 사회에서 여전히 이어지는 상처와 싸움을 그린다.

영화는 2009년, 스리랑카 북부 무리바이칼 해변에서 벌어진 학살 이후의 이야기를 따라간다. 루드란은 심각한 부상을 입고 생사를 넘나드는 상황에서 살아남지만, 그에게 기다리고 있는 것은 사회적 고통과 경제적 절망이다. 그의 어머니는 점술 사업을 하며 그를 돌보지만, 그들의 삶은 여전히 전쟁의 그림자에 갇혀 있다. 이들은 과거의 상처와 마주하며, 잃어버린 사랑을 찾기 위한 여정을 떠난다.

이 영화의 강점은 거창한 정치적 메시지보다 개인의 일상적 고통을 통해 전쟁의 실체를 드러내는 데 있다. 군사 통제, 법적 절차에서의 소외, 정신적 고통과 사회적 불안 등, 현실적인 문제들을 사실적으로 그려낸다. 슬픔과 고통 속에서도 희망을 찾으려는 인물들의 이야기를 따라가며, 이 영화는 단순한 전쟁 영화 이상의 감동을 선사한다. 전쟁 후의 세상에서 살아가는 이들의 이야기를 통해, 우리는 더 나은 미래를 향한 희망을 찾을 수 있을지도 모른다.

심은하

관전포인트

종교와 초자연적 믿음이 극한 상황에서 탈출구로 등장하는 장면은 영화에 깊이를 더한다.

■ 텐티고 Tentigo

일랑고 람/2023/105분

<텐티고>의 싱할라어 제목 ‘넬룸 쿨루나’는 콜롬보의 랜드마크인 로터스 타워를 뜻한다. 연꽃 봉오리를 닮은 꼭대기 디자인에, 무려 350m에 달하는 이 탑은 수도 한 가운데 꼿꼿이 서서 위용을 떨치고 있다. 그 이름은 짧은 대사 속에 스치듯 언급될 뿐이지만 참으로 의미심장한 작품명이 아닐 수 없다. 장례식 소동극의 전형을 따르는 이 영화의 중심에는 발기된 채 의식을 잃은 아버지가 있기 때문이다. 이성적인 형과 감정적인 동생은 각기 다른 방식으로 아버지의 성기를 잠재우려 애쓰는데, 집안 여자들은 소란에서 한 발짝 물러서 성 생활에 대한 넋두리를 나눈다. 참견꾼 이웃, 허술한 의사, 엉뚱한 주술사가 극에 활기를 더하고, 수상한 여인이 등장하면서부터 긴장이 배가된다.

섹스 코미디와 가족 드라마가 적정 수위 안에서 무리 없이 얽혔다. 유머를 갖고 노는 박자감도 흥미롭다. 기막힌 상황을 한껏 진지하게 포장한 뒤 개성 강한 캐릭터들의 격전지로 만들어준 연출자의 역량 덕분이다. 부산국제영화제 아시아영화아카데미 졸업생인 일랑고 람 감독의 첫 장편으로, 인도에서의 리메이크도 결정되었다고 한다.

남선우

관전 포인트

스리랑카 중산층의 장례 문화를 엿볼 수 있는 데다 소동이 본격화되는 극 후반부가 백미

■ 파라다이스 Paradise

프라사나 비타나게/2023년/93분

인도의 영화 프로듀서인 케사브와 블로거 암리사 부부는 고대 인도의 유적을 탐험하기 위해 스리랑카로 여행 간다. 여행 첫날, 케사브는 넷플릭스로부터 신작 투자가 결정됐다는 전화를 받고 인도로 돌아가려고 한다. 하지만 그날 밤, 괴한들이 케사브와 암리사의 방에 습격해 노트북, 휴대전화, 카메라 등 귀중품을 훔쳐 달아난다. 부부는 다음날 경찰에 신고한다. <만월의 죽음>(1997) <8월의 태양>(2003) <위드 유, 위드아웃 유>(2012) 등을 연출했던 프라사나 비타나게 감독은 누가 이 부부의 물건을 훔쳐 갔는지 찾아가는 이야기가 아니다. 영화는 인도의 부부를 주인공으로 삼는 것처럼 보이지만, 자국민에 책임을 뒤집어씌우는 스리랑카의 무능한 공권력을 비판하고, 들추어내는 데 더 공을 들인다. 2022년 4월 국가부도를 선언한 스리랑카의 현실과 무능하고 부패한 국가 권력에 분노를 터트리는 상황들을 생생하게 그려낸 작품이다.

김성훈

관전포인트

스리랑카 시민들의 분노가 극에 달해서 폭동을 일으키는 영화의 후반부 장면은 출연자들이 많은데도 꽤 정교하게 설계됐다.

■ 피콕 라멘트 Peacock Lament

산지와 푸시파쿠마라/2022/98분

부모의 영정이 새로운 가족의 초상으로 교체되기까지, <피콕 라멘트>는 스리랑카 수도 콜롬보에 사는 청년 아밀라를 비춘다. 그에게는 마땅한 거처가 없다. 어린 동생들을 이끌고 공사 중인 건물 한구석에 숨어 지내다 이따금 병원에 입원 중인 동생을 방문할 뿐이다. 소매치기까지 저지르며 동생 약값을 구하던 아밀라는 어느 날 약국에서 중년 여성 말리니를 만난다. 아이들에게 초콜릿을 베푼 말리니는 아밀라에게도 일자리를 소개한다. 자신이 경영하는 사업체에 드라이버로 취직하라는 것. 거절할 처지가 못 된 아밀라는 운전대를 잡지만, 여성을 착취하는 구조에 가담하는 데에 따른 자괴감이 점차 깊어진다.

스리랑카에서 심각한 문제로 대두되었던 소재를 이야기에 끌어들인 이 영화는 산지와 푸시파쿠마라 감독의 전작들에 비해 희망적인 필치를 지닌 듯 보이나 여전히 사회비판적인 시선을 거두지 않는다. 내부의 복지 제도 미비나 공직자 부패를 꼬집는 동시에 외부의 기만과 수탈을 겨냥하면서 말이다. 그러면서도 드라마로서의 매력을 갖췄는데, 멈춰서 고뇌하기보다 움직이면서 변화를 일으키는 인물들을 지켜보는 재미가 있다. 말리니를 연기한 스리랑카의 스타 배우 사비타 페레라가 짓는 무감한 듯 격정 어린 표정이 특히 인상적이다.

남선우

관전 포인트

인물들의 관계를 절묘하게 시각화한 컴포지션

■ 불타는 새 Burning Birds

산지와 푸시파쿠마라/2016/84분

<불타는 새>는 산지와 푸시파쿠마라 감독이 칸영화제의 지원을 받아 파리에 머무는 동안 쓴 시나리오에서 비롯됐다. 그가 프랑스에서 떠올린 땅은 1989년의 스리랑카. 이야기는 생선을 팔던 남자가 불법 무장 단체로 인해 목숨을 잃으면서 시작한다. 그 직후 영화가 따라나서는 인물은 남자의 아내 쿠숨이다, 하루아침에 시어머니와 여덟 자녀를 홀로 책임지게 된 쿠숨은 집을 떠나겠다는 시어머니, 학교를 떠나겠다는 큰 아이를 달래가며 의지를 되새기지만 현실은 버겁기만 하다. 그를 가장 괴롭히는 것은 도무지 존엄을 지키기 힘든 일터. 그는 노동할수록 폭력에 노출되는 현장에 머무를지 차라리 자발적으로 성적 대상이 되는 길을 택할지의 기로에 놓인다.

<불타는 새>는 남성 보호자 없는 여성의 근처에 도사린 위험을 직시한다. 잔인하리만치 거침없는 묘사가 탄식을 자아낸다. 다만 프레임에 남겨진 인물에게 천천히 다가갈 줄 아는 카메라의 조심성에 끄덕이게 되는 순간들이 있다. 쿠숨의 마지막 선택도 슬픈 쾌감을 준다. 제21회 부산국제영화제 뉴 커런츠 부문 초청작.

남선우

관전 포인트

비극의 배경이 된, 야속할 만큼 아름다운 스리랑카의 풍광

■ 28

프라사나 자야코디/2014/98분

여성 인권이 낮은 스리랑카에서 남자 아바시리는 영안실에서 죽은 아내 수디의 시체를 보고 망연자실한다. 수디는 성폭행을 당한 후 세상을 떠났다. 아바시리는 아내의 신체 일부를 간직하기 위해 동료 두 사람과 함께 시신을 봉고차에 실은 채 옮긴다. 레닌은 아바리시에게 속아서 시신을 옮긴 사실에 분노하지만, 죽은 수디의 시신을 보고 그녀의 시신을 마을로 옮기는 데 동의한다. 세 사람은 관을 마을에 옮겼고, 마을 사람들은 이미 보도와 소문을 통해 수디가 어떻게 죽었는지 알고 있었다.

부산국제영화제에서 상영한 바 있는 영화 <표범은 물지 않는다>를 연출한 프라사나 자야코디 감독의 2014년 작인 영화 <28>은 세 남자가 강간당해 죽은 여성의 시체를 그녀가 살던 마을로 옮기면서 벌어지는 로드무비다. 매일 숱하게 여러 이유로 목숨을 잃는 여성 문제를 통해 여전히 낮은 인권 감수성의 사회 현실을 강하게 비판한다. 수디가 자신의 장례식에 참석한 조문객들에게 “자신이 죽었기 때문에 두려움과 비난에서 벗어날 수 있었다”고 발언하는 영화의 후반부가 울림이 큰 것도 그래서다. 이 영화는 2014년 로테르담 국제영화제에서 초청된 바 있다.

김성훈

관전 포인트

이 영화의 제목인 28은 여성의 평균 생리 주기가 약 28일임을 상징하는 뜻으로 지었다고 한다.

■ 당신과 함께, 당신 없이 With you, Without you

프리사나 비타나게/2012년/90분

전당포를 운영하는 남자는 금귀걸이를 맡기러 온 여인에게 한눈에 반해 후한 돈을 쳐준다. 냉정하게 이자를 매겨 전당포 이윤을 극대화하고 나머지 시간은 무료하게 레슬링 경기를 보던 남자는 이상하게 이후에도 그녀의 물건만큼은 큰돈을 주고 산다. 그러나 두 사람은 각자의 뿌리를 의식해 서로를 애써 외면한다. 남자는 스리랑카에서 다수인 싱할라족이며 불교를 믿고, 여자는 소수인 타밀족에다 크리스천이기 때문이다. 여인이 생활고로 나이 든 사업가와 결혼할 위기에 처한 뒤에야 두 사람은 고민 끝에 결혼한다. 그러나 행복한 신혼생활은 잠깐일 뿐, 각자의 문화가 다르다는 걸 느끼고 남자는 무심해져 간다. 그리고 여자는 천천히 시든다. <당신과 함께, 당신 없이>는 도스토옙스키의 단편 <온순한 여인>을 바탕으로 한 가족 멜로드라마다. 프리사나 비타나게 감독은 운명적인 사랑을 그리기보다 처음부터 두 사람의 사랑에 불화가 잠재돼 있다는 걸 숨기지 않는다. 그리고 가정은 많은 멜로드라마가 그러하듯 사회문화적 갈등이 매일 같이 펼쳐지는 공간으로 변해 간다.

배동미

관전포인트

<당신과 함께, 당신 없이>는 이번 기획전을 통해 최초로 국내 상영된다. 소중한 기회이니 놓치지 말자.

■ 플라잉 피쉬 Flying Fish

산지와 푸쉬파쿠마르/2011년/119분

군에게 강제로 돈을 빼앗길 위기에 처한 아버지와 막 월경을 시작한 어린 딸, 난봉꾼 군인과 그의 아이를 가진 여인, 전쟁으로 남편을 잃고 생활고에 성매매를 시작한 어머니와 그를 수치스러워하는 아들. 영화 <플라잉 피쉬>는 외면하고 싶을 만큼 고통스러운 상황에 부닥친 세 가족을 비춘다. 산지와 푸쉬파쿠마르 감독은 이들의 평화가 산산히 깨진 원인이 내전이라는 걸 분명히 짚지만, 싱할라족과 타밀족 어느 한쪽의 편을 들지 않으며 두 진영을 모두 비판하고 있다. 영화는 폭력과 섹스를 과감하게 재현하며 시종일관 리얼리즘적 시선으로 등장인물들의 곡진한 삶을 담다가 마지막 순간에 환상적인 이미지를 등장시킨다. 바로 운전사 없이 위태롭게 움직이는 버스의 이미지이다. 유령처럼 느껴지는 그 버스에는 주인공 소녀와 여인과 아들, 상처받은 젊은 세대가 탑승하고 있는데, 어디로 향해 가는지 알 수 없고 지도자다운 지도자가 없는 스리랑카 사회를 각인시키는 강력한 영화 언어로 다가온다. <플라잉 피쉬>는 이러한 독특한 미학을 인정받아 2011년 제40회 로테르담국제영화제 경쟁 부문에 올랐다.

배동미

관전포인트

붉은 치마를 입은 여인과 노란 셔츠의 군인이 푸른 바다를 지켜보며 부둥켜 안고 있다. 삶은 고통스럽지만 프레임을 채우는 컬러가 화려해 더 비극적이다.

■ 두 세계 사이에서 Between Two Worlds

비묵티 자야순다라/2009년/103분

두 어부가 낚싯대를 드리운 채 동화를 지어낸다. 태어나자마자 죽을 위기에 처해 간신히 바닷가에 버려진 아기 왕자의 이야기다. 동화처럼 영화는 바닷가에서 느긋하게 눈을 뜨는 청년의 이미지로 시작한다. 이 청년은 동화 속 아기 왕자일까. 그럴 수도 있다. 어떤 혈통으로 태어났다는 이유만으로 죽을 위기인 왕자처럼 청년도 위험으로부터 도망친다. 청년은 동화처럼 산으로 향하는데, 도시 폭동에 휩쓸려 동참했다가 산골로 숨어든다. 소박해 보였던 청년은 종종 폭력적인 모습을 보이고 그때마다 영화는 서사를 중단시키며 청년이 꿈에서 깨는 모습을 비춘다. 폭력은 전염성이 강하나 청년이 전염되지 않았고 다만 악몽에 시달린다는 듯이. 서사가 한 방향으로 흐르지 않고 중단되고 뒤집힌다고 느껴진다면 장기화된 내전으로 과거와 현재의 비극 사이 선후관계가 모호해진 스리랑카의 현실 때문일 것이다. 왕자는, 아니 청년은 폭력의 연쇄를 끝낼 수 있을까. 영화가 공개된 이후 내전은 30여년만에 종결됐으나 평화적이지 못했다. 그래서인지 비묵티 자야순다라 감독은 젊은 세대에게서 희망을 보지만 나무속으로 카메라를 숨긴다.

배동미

관전포인트

<두 세계 사이에서>란 제목처럼 구름과 골목 등으로 프레임을 나누는 이미지가 빈번하게 등장하니 촬영에 주목하자.

■ 버려진 땅 Forsaken Land

비묵티 자야순다라/2005/103분

휴전에 들어간 스리랑카의 황량한 지역. 격전지와 가까웠던 탓인지 매일 새벽이면 탱크가 돌아다니는 이곳에 낡은 집 한 채가 있다. 그곳에 중년의 남성 아누라와 아내 라타, 결혼하지 않은 여자 형제 소마가 산다. 군인인 아누라는 완전히 끝나지 않는 내전에 지쳐 목적 없이 처소를 지키며 시간을 때우고, 무료함을 달래기 위해 이따금 다른 여성과 바람을 피운다. 함께 사는 시누이가 못마땅한 라타는 남편의 외도까지 알게 되자 역시 다른 남성과 사랑을 나눈다. 무기력함이 공기처럼 만연한 이곳에 오직 소마만이 하루하루 충실히 살아가려 노력한다. 이곳을 떠나 교사로 일하기 위해 지원서를 내고 매일 아침 버스를 타고 어딘가로 향한다. 하지만 그는 어디로 가는 것일까. 카메라는 소마가 정확히 무슨 일을 하는지 비추지 않으며 그를 위한 곳이 집 안팎 어디에도 없음을 암시한다. 비묵티 자야순다라 감독의 데뷔작 <버려진 땅>은 2005년 제58회 칸국제영화제 주목할 만한 시선 부문에 초청돼 황금카메라상을 수상했다. 이는 스리랑카 영화 최초의 칸 수상이었다.

배동미

관전포인트

각자의 사정으로 힘들어하는 인물들을 담던 영화는 한 노인이 들려주는 슬픈 동화를 보이스오버로 포갠다. 보이는 것과 들리는 것 사이의 간극과 그로 인한 상승 작용에 주목하자.

■ 그들이 왔다 Bambaru Avith(The Wasps Are Here)

달마세나 파티라자/1978년/120분

달마세나 파티라자 감독의 1978년 작 <그들이 왔다>는 시대에 뒤처진 삶의 방식을 유지하고 있는 작은 해안 마을을 배경으로 한다. 그곳의 마을 사람들은 여전히 손으로 그물질을 하며, 외부 상인들이 마을에 들어오는 일은 물고기 거래 뿐이다.

바다와 땅을 서로 공유라며 살아온 이곳의 공동체에 도시에서 온 세 청년이 도착하며 이야기는 전개된다. 그 중 빅터라는 인물은 현지 어업의 보스 아들로 아버지의 고향 마을로 돌아왔다. 그들의 도착은 곧 마을 사람들과 충돌을 일으킨다. 빅터의 공격적인 사업 방식은 마을의 수장인 안톤과 경쟁하게 만들고, 둘의 관계는 적대감에 부딪힌다. 영화는 빅터가 약혼자가 있는 마을 소녀 헬렌과 사랑에 빠지면서 긴장이 고조되고 이는 후반부에 이르러 갈등은 폭력적인 충돌로 폭발한다.

파티라자 감독이 그려낸 세계는 흑백의 단순함 속에 복잡한 인간 군상을 세밀하게 그려냈다. 누구도 완전히 악하거나 완전히 선하지 않다. 도시와 전통, 자본주의와 공동체 사이에서 헤매는 인물들의 얼굴에는 갈등의 그림자가 짙게 드리워져 있다. 그렇게 <그들이 왔다>는 사실주의적 접근과 정치적 메시지, 그리고 아름다운 촬영을 통해 관객들에게 스리랑카 사회의 복잡한 현실을 생생하면서도 우아하게 전달한다.

심은하

관전포인트

사회적 메시지와 함께 캐릭터의 갈등을 중심으로 주목하며, 생생한 풍경 속에서 감정선의 변화를 주의 깊게 살펴보시길.

|